遠近法マニア達の美術史 パオロ・ウッチェロ<サン・ロマーノの戦い>

パオロ・ウッチェロ<サン・ロマーノの戦い>1438年頃 ウフィッツィ美術館 フィレンツェ

この絵は、実は3連作であり、物語を語るように並べて飾られるべき絵画ですが、現在はウフィッツィ美術館の他にロンドンのナショナルギャラリー、パリのルーブル美術館に保管されています。

描かれたのはシエナ近郊の村、サン・ロマーノにおける戦い。フィレンツェとシエナが長い間対立関係にあったことは、前回のシモーネ・マルティーニの《受胎告知》をご紹介した際にも記しましたが、サン・ロマーノの戦いとはまさにトスカーナの領土を巡るフィレンツェとシエナの激闘です。ウフィッツィ美術館にあるのはこの3連画の中でも最も有名なもので、画面左側から攻め入るフィレンツェ軍の騎士の槍につかれて、シエナ軍の指揮官であるベルナルディーノ・デッラ・チャールダが落馬する様子が描かれています。これによりフィレンツェ軍の勝利が決定的なものになったというわけです。つまりは、この絵はフィレンツェ軍の勝利を記念して描かれたものなのです。

描いたのはパオロ・ウッチェロ(1397-1475)、という14世紀から15世紀にかけて活躍した画家です。本名をパオロ・ディ・ドーノと言いますが、彼が動物を愛し、特に鳥の素描を得意としていたことから、ウッチェロ(「鳥」を表すイタリア語)という呼び名で呼ばれるようになりました。

なるほど<サン・ロマーノの戦い>においてもその動物への興味、執着というものを見て取れますね。特に馬の表現は、躍動感と生命力に満ちているだけではなく、あらゆる角度から、その肉付きや骨組みを研究しつくしているであろうことが窺えます。

この絵が描かれたのは1438年頃と考えられていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといった巨匠たちが活躍した「盛期ルネサンス」のころよりも50年近く前であるということ、そしてこの絵が後のルネサンスの画家たちに多大な影響を与えた絵であるということを忘れてはいけません。

というのも、パオロ・ウッチェロは動物の表現の追求と同時に、遠近法の追求を徹底的に行った人物だからです。彼はアトリエで一点透視法*を発見し、その美しさに感嘆し夜も眠れなかった…という逸話を残すほどの「遠近法マニア」なのです。遠近法に注目しながら<サン・ロマーノの戦い>を具体的に見てみましょう。

*一点透視法…一すべての奥行きを示す線が1つの消失点に収束し、空間の奥行きを強調する遠近法の技法

簡単にですが、地面に転がる槍、倒れた馬の脚、横たわる兵士の体これらに沿って直線を引いてみました。すると、それぞれが透視法のテクニックを利用して、消失点へ向かって規則性をもって描かれていることがわかります。

更には、人や、馬、遠くで飛びまわるウサギなどひとつひとつの構成要素は、短縮法*を用いて描かれ、少々極端とまでいえる奥行を表現しています。

*短縮法…物体や人物が奥行き方向に配置された際に、遠近感を強調するために実際よりも短縮されて見える視覚的効果を利用した描画技法

とはいえ、遠近法が確立するのはまだ先のこと。画面後方の風景は、奥ではなく「上」にせりあがるように描かれていますし、遠くの人物が妙に大きかったりと、ウッチェロがまだまだ不慣れな中、苦心して遠近法にチャレンジしている様子を伺い知ることができます。また、そのアンバランスさがこの絵に愛らしさを与えており、この絵の魅力の一つとなっているとも言えるでしょう。戦の絵だというのに戦々恐々とした様子はなく、どこかリズミカルで洒落ている雰囲気を醸し出すのは、生き物の骨格や肉付きを探求する心、それから遠近法への挑戦の心が画面からにじみ出ているからかもしれません。

ウッチェロのマニアックとまで言える飽くなき探求は、この絵を通して後世の画家たちに大きな影響を与えていきます。

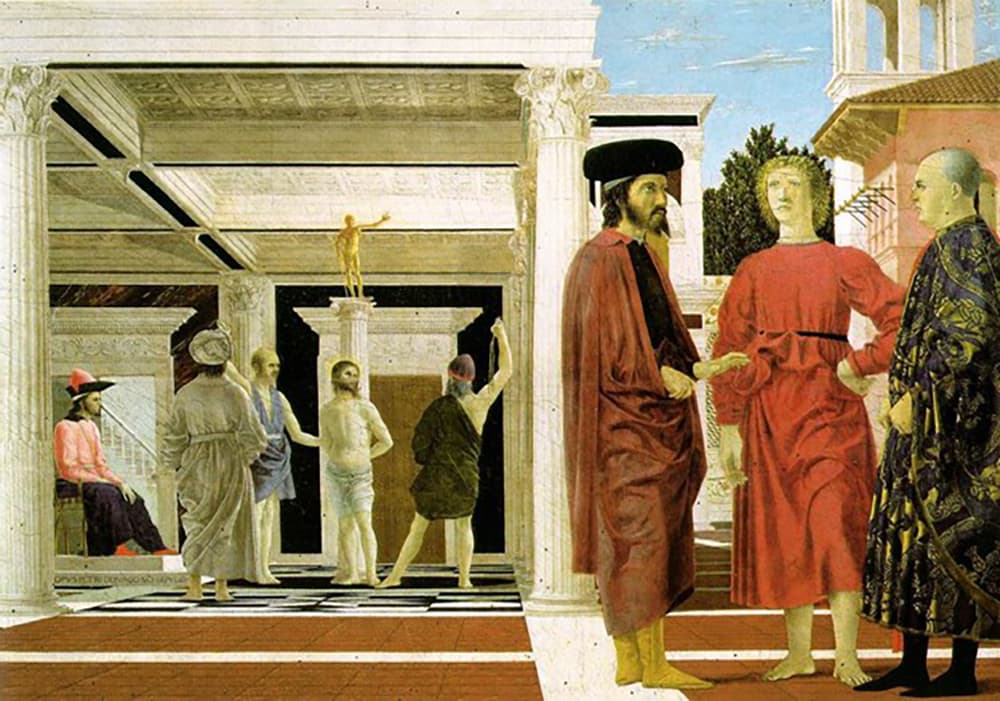

画家であり、「芸術家列伝」を記した美術史家でもあるヴァザーリはウッチェロのことを「遠近法の魔術師」と呼んで評価しました。ウッチェロよりも20年ほど後に生まれた、ピエロ・デッラ・フランチェスカは、ウッチェロから引き継ぐように遠近法の研究を進め、数学的観点から論文に残します。彼の作品にも面白いほどに遠近法への探求と情熱を見ることができます。

そしてレオナルド・ダ・ヴィンチもまたウッチェロの表現を研究したと言われる一人です。その研究をさらに高度な解剖学や光の表現に発展させました。国際ゴシックからルネッサンスにかけてのこの時代は、ウッチェロをはじめとする彼らのような遠近法マニアたちが作り出していった時代とも言えるでしょう。

フィレンツェのウフィッツィ美術館へ行かれた際は、ぜひ彼らの研究の成果にも着目して鑑賞してみてください。ウッチェロの「発見」はいずれ「当たり前」へと変化し、<サン・ロマーノの戦い>のような「不慣れな愛らしさ」は無くなっていきます。しかしながら、彼らの絵から放たれる変わらぬマニアックな情熱にはきっと驚かれることでしょう。

文責/アドマーニ

2024.12.05

コレッジョの”大仕事”

【宗教画:5】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ ※カバーの絵:サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ聖堂天井画 Via Franceginaを巡る旅、第12話ではパルマの街をご紹介しました。ご紹介した通りパルマは美食と文化の遺産がとても魅力的な街ですが、この地にイタリアルネッサンス...

2024.11.28

ラファエロ作《サン・シストの聖母》の旅

【宗教画:4】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ ※カバーの絵:《サン・シスト(システィーナ)の聖母》1512年頃~1513年頃 アルテマイスター絵画ギャラリー ドレスデン 巡礼路を巡る旅の中でピアチェンツァという街を紹介致しました。ボローニャから電車で1時間20分、ポー川流域にある...

2024.10.29

ヴァラッロの聖なる山を巡る旅

【宗教画:3】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ 巡礼路を巡る旅、今回は少し寄り道をして、少し変わった別の「巡礼」をご紹介致します。 北イタリア、ピエモンテ州にあるヴァラッロという街をご存じでしょうか。ミラノから北西80キロにある、人口約7000人の美しい街です。ヴァラッロはセジ...

2024.08.28

フィリッポ・リッピとプラート

【宗教画:1】イタリア巡礼路を辿る†~魂を彩る神聖な旅~ 皆さま、プラートという名前をご存じでしょうか。イタリア中部、フィレンツェのサンタ・マリア・ノッヴェッラ駅から電車で20分ほど移動すると到着できるトスカーナ州の街です。街の主な観光名所はのんびりと散歩しながらまわれますので、フィレンツェへ...